2023年10月30日

絵画と変化⑤(#12)

前の投稿(#10,#11)で再帰性反射、正反射、拡散反射についてふれました。

正反射(鏡面反射)は無いものとして、再帰性反射と拡散反射が

合成されているような、絵画の面を想定してみます。

照明側から絵画を鑑賞している人からは、再帰性反射が強いために

全体が明るく見えて、モアレの縞模様があってもほぼ見えなくなります。

一様な面の構成に見えます。

逆に、照明と反対側に立ってみると、反射光が少なく、全体が暗く見え、

中層に描かれていた、例えばモアレの縞模様が見える状態となります。

その結果、光源側から見る場合と、光源から離れた角度から見る場合とでは、

絵画の肌理、明るさが大きく変わって、“絵が変化した”と感じます。

2023年10月27日

絵画と変化④(#11)

前回は反射の種類から「再帰性反射」に触れましたが、

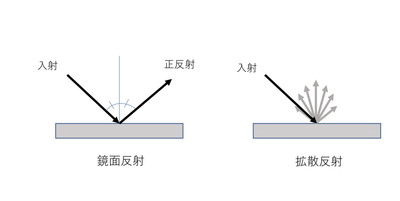

今回は、より一般的な反射である正反射(鏡面反射)と

拡散反射(乱反射)についてです。

反射する光は、入射の反対側に同じ角度で反射する正反射(鏡面反射)、

物質表面から放射状に反射する拡散反射(乱反射)、があります。

正反射は光沢のある“てかり”を感じるような反射で、水面、ガラス製品、

金属の光沢など例を挙げればきりがないですね。

拡散反射は、明るい場合は白い紙のようで、暗い場合は黒い布のように

光沢のないマットな感じの反射です。

2023年10月24日

絵画と変化③(#10)

突然ですが…

「再帰性反射」という、言葉をご存じでしょうか?

チャットAIでも、いつぐらいから使われ始めた言葉か、良くわからないようです。

4,5年前のネット上では、この言葉自体、出てきてなかったような・・・?

光源の位置が変わっても、光源方向に向かって反射することを、

再帰性反射と言うようです。

再帰性反射は、交通標識や夜間の道路警告表示看板、

自転車の後部反射板、運動着や運動靴についている夜間に光るもの、

等の使用例があります。

測量の分野で使用される反射装置は、月に置くと地球からの

距離を測定できくらいに、きっちりと反射するものもあるんですね。

なぜ、再帰性反射についてふれるか?というと、

モアレ絵の変化の原因に関係している、と考えるからです。

それは、次回以降で・・・・

「再帰性反射」という、言葉をご存じでしょうか?

チャットAIでも、いつぐらいから使われ始めた言葉か、良くわからないようです。

4,5年前のネット上では、この言葉自体、出てきてなかったような・・・?

光源の位置が変わっても、光源方向に向かって反射することを、

再帰性反射と言うようです。

再帰性反射は、交通標識や夜間の道路警告表示看板、

自転車の後部反射板、運動着や運動靴についている夜間に光るもの、

等の使用例があります。

測量の分野で使用される反射装置は、月に置くと地球からの

距離を測定できくらいに、きっちりと反射するものもあるんですね。

なぜ、再帰性反射についてふれるか?というと、

モアレ絵の変化の原因に関係している、と考えるからです。

それは、次回以降で・・・・

2023年10月21日

絵画と変化② (#9)

次の変化は、絵の表面の反射、テカって見えることです。

ピエール・スーラージュ(Pierre Soulages、1919 - )は、

「黒の画家」としても知られていて、光が黒に反射する時に、

光の反射によって黒は変化して、黒色の明暗の表現を可能にしました。

浮世絵において、紙面をこすり、反射しやすくして変化を取り込んだ例があります。

歌川国貞は「木曾街道六十九次之内 細久手 堀越大領」において、

“正面摺”により紙表面に光沢を取り入れています。

また、キラキラと輝く雲母(うんも)を使った「雲母摺(きらずり)」など、

さまざまな技法が浮世絵には施されています。

このような、鏡面反射に近いテカりは、数多くの作品で見ることができるようです。

ピエール・スーラージュ(Pierre Soulages、1919 - )は、

「黒の画家」としても知られていて、光が黒に反射する時に、

光の反射によって黒は変化して、黒色の明暗の表現を可能にしました。

浮世絵において、紙面をこすり、反射しやすくして変化を取り込んだ例があります。

歌川国貞は「木曾街道六十九次之内 細久手 堀越大領」において、

“正面摺”により紙表面に光沢を取り入れています。

また、キラキラと輝く雲母(うんも)を使った「雲母摺(きらずり)」など、

さまざまな技法が浮世絵には施されています。

このような、鏡面反射に近いテカりは、数多くの作品で見ることができるようです。

タグ :絵の変化

2023年10月19日

絵画と変化①(#8)

絵が変化して見える、これについて見ていきたいと思います。

変化を知覚することのひとつに脳内で起きる“混色”があります。

例えば、TVです。TVに目を近づけて見ると小さな赤・緑・青の

蛍光体が順に並んでいて、これらを普通の視聴距離から見た場合には

混色された色として見えることです。

絵画の例です。ジョルジュ・スーラ(Georges Seurat , 1859 - 1891)の

「点描画」では、原色に近い色を点描として描いた絵を、離れた位置

からみると点の識別がなくなり色彩が混合した色として知覚されます。

(次回に、続きます)

変化を知覚することのひとつに脳内で起きる“混色”があります。

例えば、TVです。TVに目を近づけて見ると小さな赤・緑・青の

蛍光体が順に並んでいて、これらを普通の視聴距離から見た場合には

混色された色として見えることです。

絵画の例です。ジョルジュ・スーラ(Georges Seurat , 1859 - 1891)の

「点描画」では、原色に近い色を点描として描いた絵を、離れた位置

からみると点の識別がなくなり色彩が混合した色として知覚されます。

(次回に、続きます)

タグ :絵画の変化

2023年10月16日

アートへのモアレ利用(#7)

モアレの現象をアートに応用している例があります。

ドイツの世界的なミュージシャンでありアーティストでもあるカールステン・ニコライは、

「モアレ」効果を探求した作品集「モアレ・インデックス」において、

多数のモアレ効果の実例が沢山掲載されています。

デザイン分野、アニメの背景などへの応用が想定されるようです。

Robin F. Williams(1984-)は、「Moireed 2022」(FRIEZE LONDON 2022+

MASTERS Art Exh.)で絵画面にモアレ縞を線として描いたものを発表していますが、

動画を見る限り、実際にモアレ自体を導入したものではないようです。

2023年10月12日

モアレ支持体の作り方(#6)

モアレ絵の支持体には、不規則なモアレ模様があります。

この支持体の模様は、計算による幾何学的なモアレ模様とは違って、

曲線的な大小の木目模様が複雑に交差しています。

その理由は手作りによる支持体の制作方法にあります。

使用しているものはポリエステル(PEs)の0.25mm目のメッシュで、

防虫目的の網戸や農産物の保護用ネットに利用されているものです。

支持体上にメッシュをきれいに貼ることが必要です。そのため

①当初は、支持体自体(木製パネルやベニヤ)の縁にメッシュを

固定していましたが、シワが生じやすいので、メッシュの面全体を

別の大きめの木枠に緊張した状態で固定し、その後支持体の上に載せて、

ジェッソによって支持体にメッシュを貼り付ける方法としています。

②木枠にメッシュを固定する方法として、当初は、養生テープで

固定していましたが、張りが弱く緩む場合もあった。そのため、

今は、固定具(シャコ万)を使用するようになりました。

モアレ絵の技術は開発間もないため、これからも支持体、

描画手法は変わっていくものと考えています。

この支持体の模様は、計算による幾何学的なモアレ模様とは違って、

曲線的な大小の木目模様が複雑に交差しています。

その理由は手作りによる支持体の制作方法にあります。

使用しているものはポリエステル(PEs)の0.25mm目のメッシュで、

防虫目的の網戸や農産物の保護用ネットに利用されているものです。

支持体上にメッシュをきれいに貼ることが必要です。そのため

①当初は、支持体自体(木製パネルやベニヤ)の縁にメッシュを

固定していましたが、シワが生じやすいので、メッシュの面全体を

別の大きめの木枠に緊張した状態で固定し、その後支持体の上に載せて、

ジェッソによって支持体にメッシュを貼り付ける方法としています。

②木枠にメッシュを固定する方法として、当初は、養生テープで

固定していましたが、張りが弱く緩む場合もあった。そのため、

今は、固定具(シャコ万)を使用するようになりました。

モアレ絵の技術は開発間もないため、これからも支持体、

描画手法は変わっていくものと考えています。

2023年10月10日

モアレの利用 (#5)

印刷物やパソコンのディスプレイなどでは、モアレ縞は邪魔なもので、

意図しないノイズとして扱われることが多いのです。

一方、モアレ縞を利用することもあります。

モアレ縞が一定の周期を持つため、撮影した画像から発生させた

モアレ縞を解析することで、橋などの構造物の調査を行って維持管理に用いる例や、

人体では脊柱側わん症の検査などに利用されています。

また、織物の生産では、モアレ縞をコントロールして模様として活用している事例があります。

アート、絵画部門におけるモアレ応用については、のちにふれます。

自分のモアレ絵に関する情報について、次回以降も紹介していきます。

意図しないノイズとして扱われることが多いのです。

一方、モアレ縞を利用することもあります。

モアレ縞が一定の周期を持つため、撮影した画像から発生させた

モアレ縞を解析することで、橋などの構造物の調査を行って維持管理に用いる例や、

人体では脊柱側わん症の検査などに利用されています。

また、織物の生産では、モアレ縞をコントロールして模様として活用している事例があります。

アート、絵画部門におけるモアレ応用については、のちにふれます。

自分のモアレ絵に関する情報について、次回以降も紹介していきます。

タグ :モアレの利用

2023年10月08日

POPな絵(3点) #4

POPな絵、3点です。みんな仮題ですが。

平面的なPOP調の絵にしてみました。

陰影の縞模様として表れる、モアレ。

一様な色の地ですが、見る位置などで変化します。

これらを、一つのシリーズにできたら・・と考えています。

(絵の変化を写真で紹介するのは、断片的な情報となるので、やめようと思います)

・黒髪(F15)

・海の主張(F20)

・涙(F30)

平面的なPOP調の絵にしてみました。

陰影の縞模様として表れる、モアレ。

一様な色の地ですが、見る位置などで変化します。

これらを、一つのシリーズにできたら・・と考えています。

(絵の変化を写真で紹介するのは、断片的な情報となるので、やめようと思います)

・黒髪(F15)

・海の主張(F20)

・涙(F30)

2023年10月06日

Black Moire 2023 (#3)

黒いモアレの絵(F30)です。ほぼ真っ黒ですので、写真は意味なかったですね?

モアレ用の支持体は、板目(年輪)の模様を二重に重ねたようなものとなっています。

3月の投稿で紹介した、モアレの模様の支持体について

色々な色を重ねるなかで、ほぼ黒い状態となりました。

写真では見にくいかもしれませんが、近づくとモアレの模様が確認できます。

これから、コンペに応募していく予定です。何年かかるか、分かりませんが…