2023年11月30日

今後の方向性②(#19)技術開発について

新表現技術(モアレ絵)の開発のはなしを、より具体的に示しますと…

新しい描画技術を開発したといっても、いまだ開発途上にある状況です。

なぜなら、今後、確認すべき課題が多いためです。

それは、

〇支持体制作に関すること

・メッシュの種類によるモアレ表現

・失敗のないメッシュの貼付方法

〇描画手法に関すること

・再帰性反射と描画手法

・モアレ縞と描画手法

などでして、モアレ絵の公開に努力し、技術内容の紹介および解説についても、

逐次行っていきたいと思います。

具体的には、展示会への応募やブログでの紹介(本投稿)、等です。

2023年11月18日

今後の方向性①(#18)今後の絵画生活

高齢の域にいる私が、今後成すべきことについてです。

現時点では、以下のことを考えています。

①自身の画力の向上(無理??)

②開発途上であるモアレ絵の手法確立

③モアレ絵の公開・技術解説(このブログでの解説など)

私事ですが、高齢で絵画をスタートして、7年目で、

いまだ、画力UPの途中にいます。

通常は、十年以上かけて、画力に磨きをかけていくもの

だと思うのですが、私の場合は、限界もあるので、

深追い(?)はしません。

結論としては、②③を重点に今後の絵画生活

を送っていきたいと考えています。

現時点では、以下のことを考えています。

①自身の画力の向上(無理??)

②開発途上であるモアレ絵の手法確立

③モアレ絵の公開・技術解説(このブログでの解説など)

私事ですが、高齢で絵画をスタートして、7年目で、

いまだ、画力UPの途中にいます。

通常は、十年以上かけて、画力に磨きをかけていくもの

だと思うのですが、私の場合は、限界もあるので、

深追い(?)はしません。

結論としては、②③を重点に今後の絵画生活

を送っていきたいと考えています。

2023年11月16日

モアレ支持体の作り方②(#6.1)モアレ縞の間隔

モアレ縞の模様、間隔は偶然の産物です。

モアレ縞は2枚重ねのメッシュ繊維の間隔の微妙なズレによって生じます。

私の支持体作成方法では、メッシュの「ズレ」は、

2枚のメッシュの引張り具合によって決まります。

メッシュの引張りの程度は、制御されていないため、

モアレ縞は支持体ごとに違い、結果としてモアレ縞も

それぞれ違うものとなります。

モアレ縞は(#6)で説明していますが、追加での説明でした。

<参考>投稿(2022,5/12)でモアレ縞の数値的な検証をしております。

モアレ縞は2枚重ねのメッシュ繊維の間隔の微妙なズレによって生じます。

私の支持体作成方法では、メッシュの「ズレ」は、

2枚のメッシュの引張り具合によって決まります。

メッシュの引張りの程度は、制御されていないため、

モアレ縞は支持体ごとに違い、結果としてモアレ縞も

それぞれ違うものとなります。

モアレ縞は(#6)で説明していますが、追加での説明でした。

<参考>投稿(2022,5/12)でモアレ縞の数値的な検証をしております。

2023年11月14日

絵画と変化⑩(#17)外光下での展示は難しい

投稿(#11)で、複数の照明、間接照明の場合における

絵画表面からの拡散反射について触れました。

モアレ絵に複数の照明、あるいは間接照明があたる場合には、

モアレ絵の表面において拡散反射の分布となり、

鑑賞者の位置に関わらず“変化”が少ないことになります。

多くの展示場などでは、余分な陰影を作らないように、

照明を考えています。例えば、蛍光灯のように、

その表面からは、様々な方向に照明の光が放出されます。

そのような環境下では、モアレ絵はつまらない絵になって

しまいます。2022市展の際には、散乱光の下に絵を展示されました。

どうして落選しなかったのか、不思議です。

本当は、平行光を含む自然光(外光)のある環境で鑑賞してもらいたい

のですが、それはなかなか実現が難しいようです。

絵画表面からの拡散反射について触れました。

モアレ絵に複数の照明、あるいは間接照明があたる場合には、

モアレ絵の表面において拡散反射の分布となり、

鑑賞者の位置に関わらず“変化”が少ないことになります。

多くの展示場などでは、余分な陰影を作らないように、

照明を考えています。例えば、蛍光灯のように、

その表面からは、様々な方向に照明の光が放出されます。

そのような環境下では、モアレ絵はつまらない絵になって

しまいます。2022市展の際には、散乱光の下に絵を展示されました。

どうして落選しなかったのか、不思議です。

本当は、平行光を含む自然光(外光)のある環境で鑑賞してもらいたい

のですが、それはなかなか実現が難しいようです。

2023年11月11日

絵画と変化⑨(#16)イリュージョン?

未だ、世に知られていないモアレ絵について、

モアレ絵が変化することを、説明してきましたが、

それでは、イリュージョン(マジック)なのでしょうか?

モアレ絵は、変化の原因は光学的現象であって、種のあるマジック

ではないので、「イリュージョン」ではないとしておきましょう。

アートの中に「インスタレーション」というものがあり、

空間全体を作品としているため、鑑賞者は作品を「鑑賞」

するというより、作品に全身を囲まれて空間全体を「体験」

するアートとなっています

モアレ絵を楽しむためには、自然光の中で鑑賞者が位置を

変えながら鑑賞可能な空間が必要なため、「インスタレーション」

でもあるといえるかもしれません。

形状からは平面作品である絵画、鑑賞空間的には

「インスタレーション」、と言えるかもしれません。

(あれこれ書いても理解しにくいかと思います。

しかし、年齢的なこともあって、書けるときに書いといた方が

いいかなとも思っています。)

モアレ絵が変化することを、説明してきましたが、

それでは、イリュージョン(マジック)なのでしょうか?

モアレ絵は、変化の原因は光学的現象であって、種のあるマジック

ではないので、「イリュージョン」ではないとしておきましょう。

アートの中に「インスタレーション」というものがあり、

空間全体を作品としているため、鑑賞者は作品を「鑑賞」

するというより、作品に全身を囲まれて空間全体を「体験」

するアートとなっています

モアレ絵を楽しむためには、自然光の中で鑑賞者が位置を

変えながら鑑賞可能な空間が必要なため、「インスタレーション」

でもあるといえるかもしれません。

形状からは平面作品である絵画、鑑賞空間的には

「インスタレーション」、と言えるかもしれません。

(あれこれ書いても理解しにくいかと思います。

しかし、年齢的なこともあって、書けるときに書いといた方が

いいかなとも思っています。)

2023年11月08日

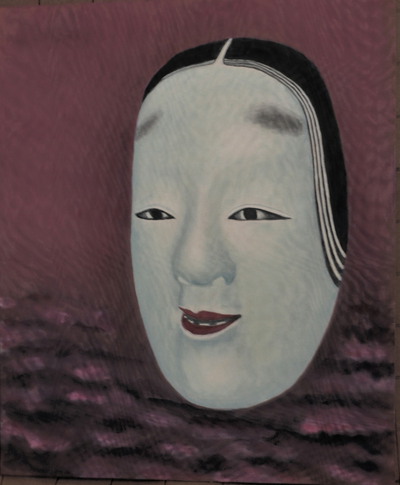

絵画と変化⑧(#15)モアレと肌理表現

鑑賞者が絵画の図と地の関係を知覚するための要因に肌理があり、

モアレの複雑な陰影は絵画の肌理表現に影響します。

モアレ縞が生じている支持体に描画したモアレ絵において、

表層の特異な反射光分布(#12)によって、表層がフラットに見えたり、

モアレ縞が見えたり、と変化します。

鑑賞者においては、“変化”の理由は何か、隠れたものは何か、

など疑問が生じて、視覚的思考の循環が生まれます。

すなわち、インタラクティブなアート空間が生み出されているのです。

モアレの複雑な陰影は絵画の肌理表現に影響します。

モアレ縞が生じている支持体に描画したモアレ絵において、

表層の特異な反射光分布(#12)によって、表層がフラットに見えたり、

モアレ縞が見えたり、と変化します。

鑑賞者においては、“変化”の理由は何か、隠れたものは何か、

など疑問が生じて、視覚的思考の循環が生まれます。

すなわち、インタラクティブなアート空間が生み出されているのです。

2023年11月04日

絵画と変化⑦(#14)自然光と平行光

窓から入り込む自然光(外光)の中には散乱光や平行光

が含まれています。

平行光が多い、少ないは、光によって出来る影が、

はっきりしているか、どうかで分かります。

自然光の中の平行光は、天候、時刻、季節によってその量は

変化しますので、モアレ絵の肌理(の見え方)も変化します。

変化を左右するのは、平行光によって生じる

再帰性反射(#10)の程度です。

このような空間の中では、モアレ絵は様々な顔

を見せてくれます。

窓から入る光、そしてモアレ絵と鑑賞者の位置関係で

構成される空間は、絵の見え方が変化する空間です。

が含まれています。

平行光が多い、少ないは、光によって出来る影が、

はっきりしているか、どうかで分かります。

自然光の中の平行光は、天候、時刻、季節によってその量は

変化しますので、モアレ絵の肌理(の見え方)も変化します。

変化を左右するのは、平行光によって生じる

再帰性反射(#10)の程度です。

このような空間の中では、モアレ絵は様々な顔

を見せてくれます。

窓から入る光、そしてモアレ絵と鑑賞者の位置関係で

構成される空間は、絵の見え方が変化する空間です。

2023年11月02日

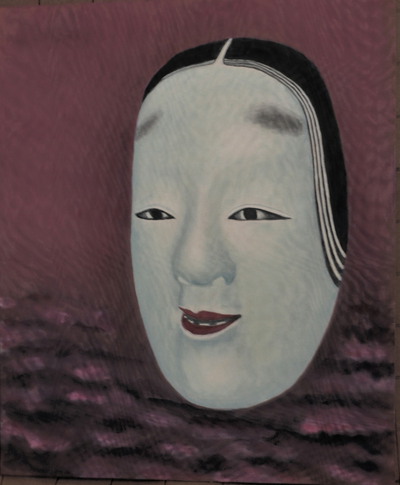

絵画と変化⑥(#13)

モアレ絵は、モアレ縞のある支持体への描画しているもので、

条件によっては“変化する絵”となります。

本手法の場合、外光などの平行光を含む照明下において、

光源側に凸な特異な拡散反射光分布となると考えられます。

その結果、光源側から見る場合と、光源から離れた角度から

見る場合とでは、絵画の肌理、明るさが大きく変わります。

鑑賞者は、その変化を楽しむことができるので、光と絵画と

鑑賞者で構成される特異な空間、“光とコラボする絵画鑑賞空間”

が生まれます。

実現した(しつつある)技法によって実現する、新しい鑑賞空間

の創出こそ、私自身の目指すところでもあります。

条件によっては“変化する絵”となります。

本手法の場合、外光などの平行光を含む照明下において、

光源側に凸な特異な拡散反射光分布となると考えられます。

その結果、光源側から見る場合と、光源から離れた角度から

見る場合とでは、絵画の肌理、明るさが大きく変わります。

鑑賞者は、その変化を楽しむことができるので、光と絵画と

鑑賞者で構成される特異な空間、“光とコラボする絵画鑑賞空間”

が生まれます。

実現した(しつつある)技法によって実現する、新しい鑑賞空間

の創出こそ、私自身の目指すところでもあります。